2005년 애플의 CEO 스티브 잡스는 스탠포드대 졸업식에서 ‘Stay hungry, Stay foolish’라는 명언을 남겼다. 전 세계적으로 그를 더욱 유명하게 만든 이 연설을 보면서 한 가지 엉뚱한 생각이 떠올랐다. 오늘날 애플의 신화를 만드는 데는 ‘Stay hungry, Stay foolish’ 정신도 있었겠지만, 그가 어려웠던 시절 청강했던 서체 디자인 수업이 오늘날 애플을 만드는 데 기여한 것은 아닐까? 적어도 서체 디자인을 아는 사람이면 제품 디자인이나 광고를 복잡하거나 촌스럽게 만들진 않을 테니까 말이다.

“세계 최고의 명문인 이 곳의 졸업식에 참석하게 된 것을 영광으로 생각합니다. 저는 대학을 졸업하지 못했습니다. 태어나서 대학교 졸업식을 이렇게 가까이서 보는 것은 처음이네요. 전 리드 칼리지에 입학한 지 6개월만에 자퇴했습니다. 지금 뒤돌아보면 정말 힘든 순간이었지만 제 인생 최고의 결정 중 하나였던 것 같습니다. 그렇다고 꼭 낭만적인 것만은 아니었습니다.

“세계 최고의 명문인 이 곳의 졸업식에 참석하게 된 것을 영광으로 생각합니다. 저는 대학을 졸업하지 못했습니다. 태어나서 대학교 졸업식을 이렇게 가까이서 보는 것은 처음이네요. 전 리드 칼리지에 입학한 지 6개월만에 자퇴했습니다. 지금 뒤돌아보면 정말 힘든 순간이었지만 제 인생 최고의 결정 중 하나였던 것 같습니다. 그렇다고 꼭 낭만적인 것만은 아니었습니다.

한 병당 5센트하는 코카콜라 빈 병을 팔아 끼니를 해결해야 했으니까요. 그러나 이렇게 저지른 일들이 후에 정말 값진 경험이 됐습니다. 어차피 자퇴한 상황이라, 정규 과목을 들을 필요가 없었기 때문에 서체에 대해서 배워보기로 마음먹고 서체 수업을 들었습니다. ‘과학적’인 방식으로는 따라 하기 힘든 아름답고, 유서깊고, 예술적인 것이었고, 전 그것에 흠뻑 빠졌습니다. 사실, 이 때만 해도 이런 것이 제 인생에 어떤 도움이 될지 상상도 못했습니다.

그러나 10년 후 우리가 매킨토시를 처음 구상할 때, 그것들은 고스란히 빛을 발했습니다. 우리가 설계한 매킨토시에 그 기능을 모두 집어넣었으니까요. 아마 아름다운 서체를 가진 최초의 컴퓨터가 아니었나 생각합니다. 만약 학교를 자퇴하지 않았다면, 서체 수업을 듣지 못했을 것이고 매킨토시의 복수서체 기능이나 자동 자간 맞춤 기능은 없었을 것이고 맥을 따라 한 윈도우도 그런 기능이 없었을 것이고, 결국 개인용 컴퓨터에는 이런 기능이 탑재될 수 없었을 겁니다…” - 스티브 잡스의 스탠포드대 졸업식 연설 中

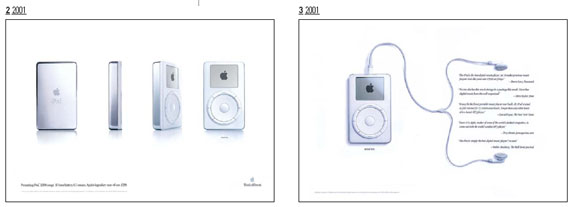

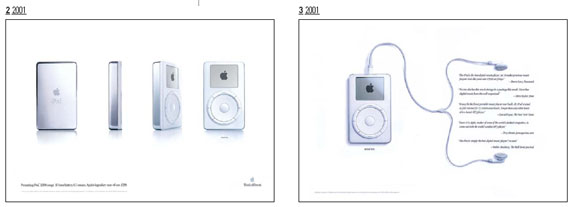

오늘날의 애플을 만든 건 서체 디자인 수업 말고도 한 명의 디자이너 덕분이다. 바로 조나단 아이브(Jonathna Paul Ive)라는 디자이너다. 영국 출신인 그는 현재 애플의 부사장이며 애플의 부흥을 주도한 아이맥, 아이북, 그리고 아이팟과 아이폰을 디자인 해 세계 디자인계의 살아있는 전설로 통한다. 애플 입사 전, 원래 욕실용품을 디자인했던 그는 <광고1,2>에서 보는 것처럼 단순하고 여백이 살아있는 디자인을 추구한다.

스트브 잡스는 디자인에 대해 이렇게 말한다. “디자인이라는 말 자체가 사실 웃기는 단어다. 어떤 사람들은 단지 겉모양만을 의미한다고 생각한다. 하지만 좀 더 깊이 들어가 보면 사실 디자인은 기능에 관한 것이다.”

감성과 예술성을 중시하는 조나단 아이브의 유럽식 디자인과 성업성과 기능을 중시하는 스트브 잡스의 미국적 마인드가 만난 것이 바로 애플 디자인의 힘이다. 이런 경향은 애플의 광고에도 고스란히 반영되고 있다. 한 마디로 기능과 디자인의 행복한 결혼이라고나 할까?

Simple & easy

애플 디자인의 오래된 키워드는 ‘Simple & easy’다. 전문가들은 애플의 이러한 디자인 키워드가 미래를 예견했고 지금의 성공을 가져왔다고 이야기한다. 과거의 경우 전자 제품의 디자인은 엔지니어나 전문가 위주의 기능과 성능이 중심이었지만 점차 고객층이 일반화되면서 복잡한 것보다 심플하면서도 스타일리시한 디자인을 좋아하게 된 것이다. 애플 디자인의 잉러한 고집은 인쇄광고 전반에도 고스란히 반영되고 있다.

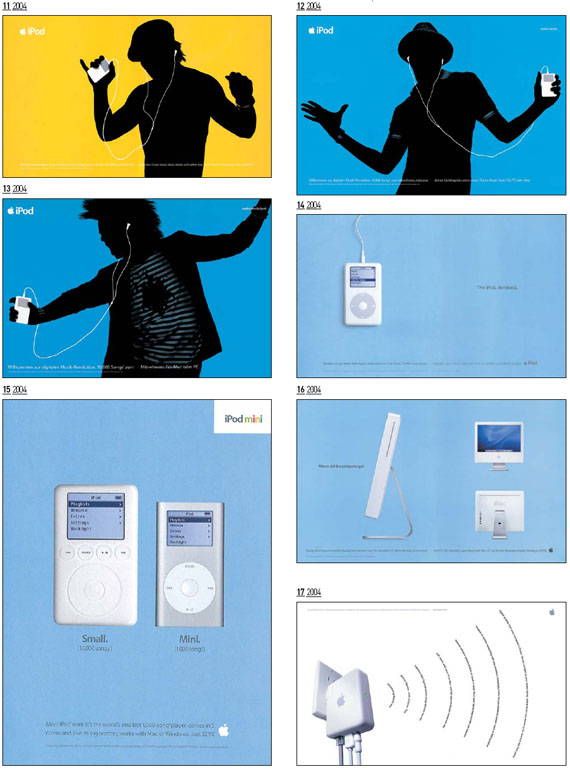

<광고3>을 보자. 따지고 보면 가장 흔한 포맷의 증언식 광고다. ‘아이팟은 가장 뛰어난 디지털 음악플레이어다. 아이팟과 비교하면 지금까지의 음악플레이어들은 벼룩사장에나 내놓을 1950년대 공상과학 장난감에 불과하다. – 스티븐 레비, 뉴스위크’라는 식의 몇 줄의 카피가 주요 메시지다.

그러나 애플은 자랑은 하되, 자랑을 줄줄이 늘어놓기보다는 잘 정돈해 보여 주고 있다. 실제 사이즈의 제품 비주얼과 몇 줄의 증언이 전부인 이 광고를 보면 한 마디로 이런 생각이 들기 마련이다. ‘이 광고를 만든 사람은 광고 시안에 뭔가 더 아이디어를 넣고 싶은 유혹을 어떻게 참았을까?’

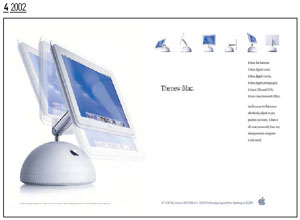

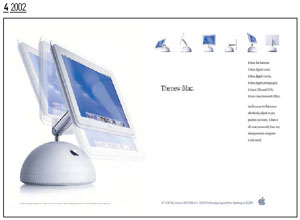

<광고4>를 보면 다양한 각도와 제품 비주얼과 ‘새로운 아이맥! 인터넷, 디지털음악, 영화, 디지털사진, CD나 DVD굽기, 심지어 마이트로소프트도 돌아갑니다. 세상 어느 PC보다도 훨씬 더 개인적입니다.

<광고4>를 보면 다양한 각도와 제품 비주얼과 ‘새로운 아이맥! 인터넷, 디지털음악, 영화, 디지털사진, CD나 DVD굽기, 심지어 마이트로소프트도 돌아갑니다. 세상 어느 PC보다도 훨씬 더 개인적입니다.

평면 스크린이 아주 쉽게 당신이 원하는 대로 맞춰 주기 때문이죠.’라는 무미건조한 카피가 전부다. 그러나 군더더기 없는 카피와 비주얼 그리고 레이아웃이 심플한 느낌을 주며 완성도를 높이고 있다.

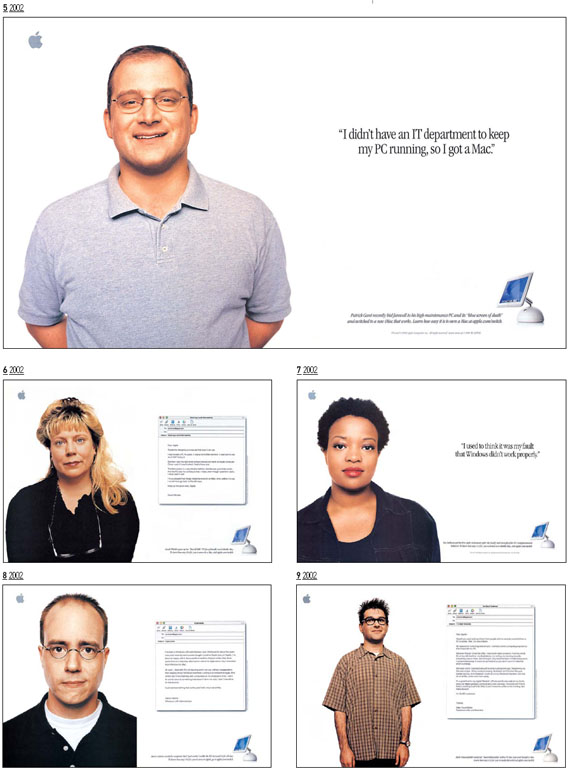

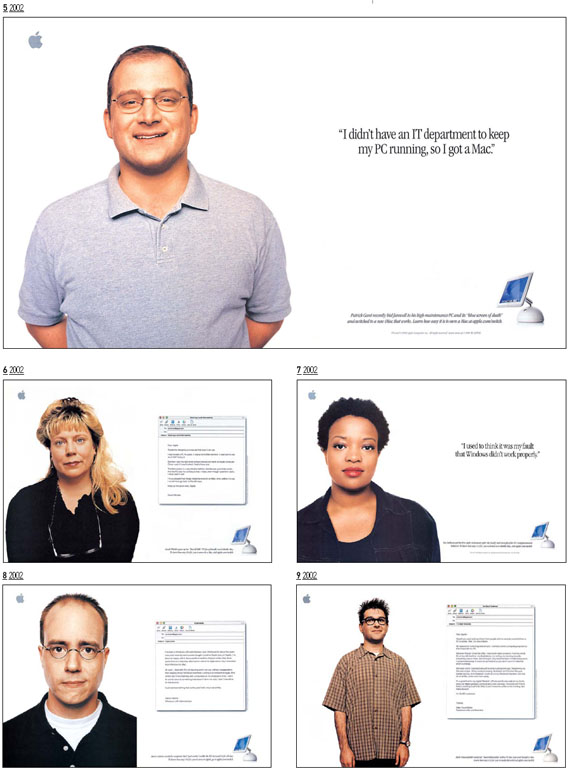

<광고5>도 전형적인 비교증언식 광고다. ‘전 제 PC를 유지할 만한 IT부서를 가지고 있지 않습니다. 그래서 맥을 선택했죠’라는 증언과 인물, 그리고 약간의 설명 및 제품과 로고가 전부인 광고지만, 보는 이로 하여금 광고에서 말하고자 하는 내용을 100% 소화할 수 있게 만드는 광고라고 할 수 있다. <광고 6~9>도 이런 면에서 소화 잘 되는 광고라고 할 수 있다.

공간을 살리는 힘

우리는 인쇄광고에 있어서 공간 활용은 매우 중요하다고 이야기한다. 카피와 비주얼의 배치에 있어서 간발의 차이로 그 공간이 살아나기도 하고 때론 전체 공간이 죽어 보이기도 하기 때문이다.

예를 들어 광고를 위해 같은 크기의 공간이 주어졌다고 가정해 보자. 군더더기를 덧붙이지 않은 공간은 살아 있지만 그 빈틈을 활용해 보겠다는 의도가 들어가는 순간, 공간은 죽어버릴 수도 있다. 여기서 죽은 공간이란 카피든 비주얼이든 뭔가 들어차 있지만 보는 이의 시선이 전혀 가지 않는 공간을 말한다. 공간이 죽어버리면 그 광고도 커뮤니케이션이라는 세상에 작별을 고하고 만다.

우리는 광고를 만들면서 이런 표현을 자주 듣거나 사용한다. “심플(Simple)한데!” “이거 심심하지 않아?”

제작된 광고 시안을 놓고 주로 대행사 편에선 심플하다고 주장하는 반면, 고개를 갸우뚱거리는 클라이언트는 심심해 보인다며 뭔가 더 넣어야 한다고 주장하는 일과 마주하는 게 우리의 일상이다. 그렇다면 심플(Simple)하다는 것과 심심하다는 것의 차이는 무엇일까?

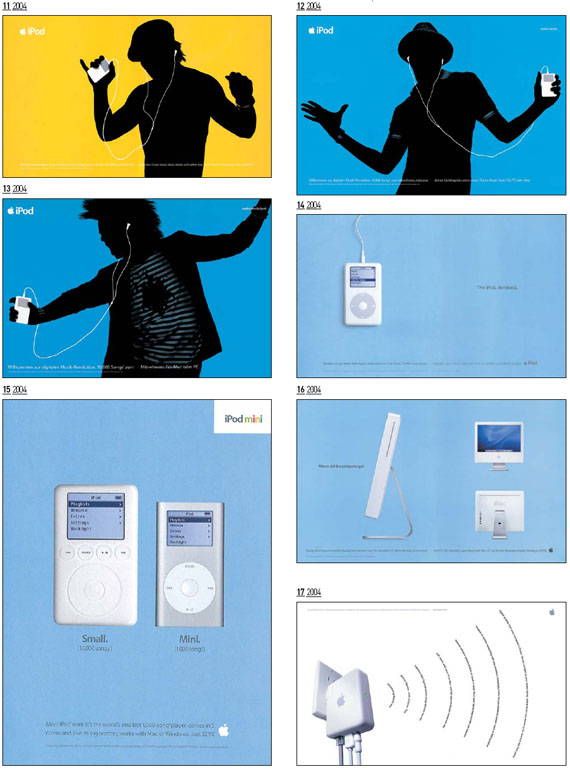

심플하다는 건 여백과 레이아웃이 잘 어울려 그 공간이 살아 있을 때 나오는 표현이고, 이런 완성도를 살리지 못하고 품위를 잃은 광고를 보면 심심하다라는 말이 나온다. 이런 심플함을 높이는 방법은 얼마나 잘 ‘집합’시키느냐에 있다. 특히 카피가 정리되어 보일 때 광고의 완성도가 높아 보인다는 진리를 애플의 광고들은 잘 보여주고 있다. (광고 10~17)

전화번호 따로, 홈페이지 따로, 인터넷 검색창 따로 바디카피 따로인 우리의 광고들을 되돌아 보게 한다. 그렇다면 이를 실현하기 위해 고쳐야 할 카피라이터들의 관습 하나를 예로 들어보자. 진정한 마케터라면 인쇄광고 바다키피 한 줄, 제품 스펙 한 줄까지도 마케팅이 잘 녹아 들게 해야 하고 잘하는 아트라면 인쇄 광고 로고위치와 제품 스펙서체까지도 아트적으로 소화해야 한다.

그리고 카피라이터라면 헤드라인과 서브헤드, 그리고 바디카피까지 하나의 몸처럼 움직여야 한다는 마인드가 필요하다. 그런데 카피를 좀 쓴다는 소릴 듣는 연차가 되면 이런 대화가 오고 간다. “헤드라인은 내가 쓸 테니까 너는 바디 카피를 써라.” 물론 사람에 따라 스타일의 차이는 있겠지만, 하나 분명한 건 예순이 넘을 때까지 펜을 놓지 않은 것으로 유명한 우리나라 카피라이터의 전설, 김태형 선생은 현직에 있을 때 이런 적이 없었다고 전해진다.

아이디어 인플레이션

우리는 살아가면서 인플레이션이라는 단어를 자주 접한다. ‘물가 인플레이션’ ‘학력 인플레이션’ ‘집값 인플레이션’ 등…. 그런데 우리가 제작하는 광고에서도 이런 인플레이션이 있는 건 아닐까? 필요 이상의 테크닉은 오히려 시선을 방해하기 마련이다. 그래서 아무리 좋은 게 있더라도 더 좋은 게 있다면 과감히 버릴 줄 아는 것이 크리에이터의 미덕이다.

신문 전단 사이즈 광고를 만들며, ‘점 하나 찍는 게 잘 보일까? 점을 두 개 찍는 게 잘 보일까?’를 고민하는 경우를 볼 수 있다. 찍으면 찍을수록 더 안보인다는 평범한 진리를 우린 곧잘 잊어버린다.

<광고 18~22>를 보면 애플은 여러 개의 점을 찍기보다는 점 하나를 잘 찍는 데 더 열심이라는 걸 알 수 있다.

<광고 18~22>를 보면 애플은 여러 개의 점을 찍기보다는 점 하나를 잘 찍는 데 더 열심이라는 걸 알 수 있다.

<광고23>은 서류봉투에 쏙 들어갈 만큼 얇다는 이미지를 통해 세계에서 가장 얇은 노트북이라는 컨셉트를 전달하고 있다. 구구절절한 스펙은 자제하고 간결한 타이포와 정돈된 레이아웃으로 이른바 ‘두께의 혁신(Thinovatio

n)’을 보여주고 있다.

1977년 출시한 최초의 개인용 PC ‘애플II’, 1984년 출시한 ‘매킨토시’, 2001년 출시한 ‘아이팟’, 세계가 주목하는 ‘아이폰’에 이르기까지 애플은 늘 혁신의 길을 가면서도 잊지 않는 것이 있다. 다섯 개의 버튼과 휠만으로 조작되는 아이팟의 심플한 디자인처럼 심플한 광고를 지향하는 애플의 광고들. 애플은 우리에게 이렇게 말해준다. “아이디어가 많다고 좋은 광고가 아니다. Stay sinple, Stay easy!”

“세계 최고의 명문인 이 곳의 졸업식에 참석하게 된 것을 영광으로 생각합니다. 저는 대학을 졸업하지 못했습니다. 태어나서 대학교 졸업식을 이렇게 가까이서 보는 것은 처음이네요. 전 리드 칼리지에 입학한 지 6개월만에 자퇴했습니다. 지금 뒤돌아보면 정말 힘든 순간이었지만 제 인생 최고의 결정 중 하나였던 것 같습니다. 그렇다고 꼭 낭만적인 것만은 아니었습니다.

“세계 최고의 명문인 이 곳의 졸업식에 참석하게 된 것을 영광으로 생각합니다. 저는 대학을 졸업하지 못했습니다. 태어나서 대학교 졸업식을 이렇게 가까이서 보는 것은 처음이네요. 전 리드 칼리지에 입학한 지 6개월만에 자퇴했습니다. 지금 뒤돌아보면 정말 힘든 순간이었지만 제 인생 최고의 결정 중 하나였던 것 같습니다. 그렇다고 꼭 낭만적인 것만은 아니었습니다. 한 병당 5센트하는 코카콜라 빈 병을 팔아 끼니를 해결해야 했으니까요. 그러나 이렇게 저지른 일들이 후에 정말 값진 경험이 됐습니다. 어차피 자퇴한 상황이라, 정규 과목을 들을 필요가 없었기 때문에 서체에 대해서 배워보기로 마음먹고 서체 수업을 들었습니다. ‘과학적’인 방식으로는 따라 하기 힘든 아름답고, 유서깊고, 예술적인 것이었고, 전 그것에 흠뻑 빠졌습니다. 사실, 이 때만 해도 이런 것이 제 인생에 어떤 도움이 될지 상상도 못했습니다.

그러나 10년 후 우리가 매킨토시를 처음 구상할 때, 그것들은 고스란히 빛을 발했습니다. 우리가 설계한 매킨토시에 그 기능을 모두 집어넣었으니까요. 아마 아름다운 서체를 가진 최초의 컴퓨터가 아니었나 생각합니다. 만약 학교를 자퇴하지 않았다면, 서체 수업을 듣지 못했을 것이고 매킨토시의 복수서체 기능이나 자동 자간 맞춤 기능은 없었을 것이고 맥을 따라 한 윈도우도 그런 기능이 없었을 것이고, 결국 개인용 컴퓨터에는 이런 기능이 탑재될 수 없었을 겁니다…” - 스티브 잡스의 스탠포드대 졸업식 연설 中

오늘날의 애플을 만든 건 서체 디자인 수업 말고도 한 명의 디자이너 덕분이다. 바로 조나단 아이브(Jonathna Paul Ive)라는 디자이너다. 영국 출신인 그는 현재 애플의 부사장이며 애플의 부흥을 주도한 아이맥, 아이북, 그리고 아이팟과 아이폰을 디자인 해 세계 디자인계의 살아있는 전설로 통한다. 애플 입사 전, 원래 욕실용품을 디자인했던 그는 <광고1,2>에서 보는 것처럼 단순하고 여백이 살아있는 디자인을 추구한다.

스트브 잡스는 디자인에 대해 이렇게 말한다. “디자인이라는 말 자체가 사실 웃기는 단어다. 어떤 사람들은 단지 겉모양만을 의미한다고 생각한다. 하지만 좀 더 깊이 들어가 보면 사실 디자인은 기능에 관한 것이다.”

감성과 예술성을 중시하는 조나단 아이브의 유럽식 디자인과 성업성과 기능을 중시하는 스트브 잡스의 미국적 마인드가 만난 것이 바로 애플 디자인의 힘이다. 이런 경향은 애플의 광고에도 고스란히 반영되고 있다. 한 마디로 기능과 디자인의 행복한 결혼이라고나 할까?

Simple & easy

애플 디자인의 오래된 키워드는 ‘Simple & easy’다. 전문가들은 애플의 이러한 디자인 키워드가 미래를 예견했고 지금의 성공을 가져왔다고 이야기한다. 과거의 경우 전자 제품의 디자인은 엔지니어나 전문가 위주의 기능과 성능이 중심이었지만 점차 고객층이 일반화되면서 복잡한 것보다 심플하면서도 스타일리시한 디자인을 좋아하게 된 것이다. 애플 디자인의 잉러한 고집은 인쇄광고 전반에도 고스란히 반영되고 있다.

<광고3>을 보자. 따지고 보면 가장 흔한 포맷의 증언식 광고다. ‘아이팟은 가장 뛰어난 디지털 음악플레이어다. 아이팟과 비교하면 지금까지의 음악플레이어들은 벼룩사장에나 내놓을 1950년대 공상과학 장난감에 불과하다. – 스티븐 레비, 뉴스위크’라는 식의 몇 줄의 카피가 주요 메시지다.

그러나 애플은 자랑은 하되, 자랑을 줄줄이 늘어놓기보다는 잘 정돈해 보여 주고 있다. 실제 사이즈의 제품 비주얼과 몇 줄의 증언이 전부인 이 광고를 보면 한 마디로 이런 생각이 들기 마련이다. ‘이 광고를 만든 사람은 광고 시안에 뭔가 더 아이디어를 넣고 싶은 유혹을 어떻게 참았을까?’

<광고4>를 보면 다양한 각도와 제품 비주얼과 ‘새로운 아이맥! 인터넷, 디지털음악, 영화, 디지털사진, CD나 DVD굽기, 심지어 마이트로소프트도 돌아갑니다. 세상 어느 PC보다도 훨씬 더 개인적입니다.

<광고4>를 보면 다양한 각도와 제품 비주얼과 ‘새로운 아이맥! 인터넷, 디지털음악, 영화, 디지털사진, CD나 DVD굽기, 심지어 마이트로소프트도 돌아갑니다. 세상 어느 PC보다도 훨씬 더 개인적입니다. 평면 스크린이 아주 쉽게 당신이 원하는 대로 맞춰 주기 때문이죠.’라는 무미건조한 카피가 전부다. 그러나 군더더기 없는 카피와 비주얼 그리고 레이아웃이 심플한 느낌을 주며 완성도를 높이고 있다.

<광고5>도 전형적인 비교증언식 광고다. ‘전 제 PC를 유지할 만한 IT부서를 가지고 있지 않습니다. 그래서 맥을 선택했죠’라는 증언과 인물, 그리고 약간의 설명 및 제품과 로고가 전부인 광고지만, 보는 이로 하여금 광고에서 말하고자 하는 내용을 100% 소화할 수 있게 만드는 광고라고 할 수 있다. <광고 6~9>도 이런 면에서 소화 잘 되는 광고라고 할 수 있다.

공간을 살리는 힘

우리는 인쇄광고에 있어서 공간 활용은 매우 중요하다고 이야기한다. 카피와 비주얼의 배치에 있어서 간발의 차이로 그 공간이 살아나기도 하고 때론 전체 공간이 죽어 보이기도 하기 때문이다.

예를 들어 광고를 위해 같은 크기의 공간이 주어졌다고 가정해 보자. 군더더기를 덧붙이지 않은 공간은 살아 있지만 그 빈틈을 활용해 보겠다는 의도가 들어가는 순간, 공간은 죽어버릴 수도 있다. 여기서 죽은 공간이란 카피든 비주얼이든 뭔가 들어차 있지만 보는 이의 시선이 전혀 가지 않는 공간을 말한다. 공간이 죽어버리면 그 광고도 커뮤니케이션이라는 세상에 작별을 고하고 만다.

우리는 광고를 만들면서 이런 표현을 자주 듣거나 사용한다. “심플(Simple)한데!” “이거 심심하지 않아?”

제작된 광고 시안을 놓고 주로 대행사 편에선 심플하다고 주장하는 반면, 고개를 갸우뚱거리는 클라이언트는 심심해 보인다며 뭔가 더 넣어야 한다고 주장하는 일과 마주하는 게 우리의 일상이다. 그렇다면 심플(Simple)하다는 것과 심심하다는 것의 차이는 무엇일까?

심플하다는 건 여백과 레이아웃이 잘 어울려 그 공간이 살아 있을 때 나오는 표현이고, 이런 완성도를 살리지 못하고 품위를 잃은 광고를 보면 심심하다라는 말이 나온다. 이런 심플함을 높이는 방법은 얼마나 잘 ‘집합’시키느냐에 있다. 특히 카피가 정리되어 보일 때 광고의 완성도가 높아 보인다는 진리를 애플의 광고들은 잘 보여주고 있다. (광고 10~17)

전화번호 따로, 홈페이지 따로, 인터넷 검색창 따로 바디카피 따로인 우리의 광고들을 되돌아 보게 한다. 그렇다면 이를 실현하기 위해 고쳐야 할 카피라이터들의 관습 하나를 예로 들어보자. 진정한 마케터라면 인쇄광고 바다키피 한 줄, 제품 스펙 한 줄까지도 마케팅이 잘 녹아 들게 해야 하고 잘하는 아트라면 인쇄 광고 로고위치와 제품 스펙서체까지도 아트적으로 소화해야 한다.

그리고 카피라이터라면 헤드라인과 서브헤드, 그리고 바디카피까지 하나의 몸처럼 움직여야 한다는 마인드가 필요하다. 그런데 카피를 좀 쓴다는 소릴 듣는 연차가 되면 이런 대화가 오고 간다. “헤드라인은 내가 쓸 테니까 너는 바디 카피를 써라.” 물론 사람에 따라 스타일의 차이는 있겠지만, 하나 분명한 건 예순이 넘을 때까지 펜을 놓지 않은 것으로 유명한 우리나라 카피라이터의 전설, 김태형 선생은 현직에 있을 때 이런 적이 없었다고 전해진다.

아이디어 인플레이션

우리는 살아가면서 인플레이션이라는 단어를 자주 접한다. ‘물가 인플레이션’ ‘학력 인플레이션’ ‘집값 인플레이션’ 등…. 그런데 우리가 제작하는 광고에서도 이런 인플레이션이 있는 건 아닐까? 필요 이상의 테크닉은 오히려 시선을 방해하기 마련이다. 그래서 아무리 좋은 게 있더라도 더 좋은 게 있다면 과감히 버릴 줄 아는 것이 크리에이터의 미덕이다.

신문 전단 사이즈 광고를 만들며, ‘점 하나 찍는 게 잘 보일까? 점을 두 개 찍는 게 잘 보일까?’를 고민하는 경우를 볼 수 있다. 찍으면 찍을수록 더 안보인다는 평범한 진리를 우린 곧잘 잊어버린다.

<광고 18~22>를 보면 애플은 여러 개의 점을 찍기보다는 점 하나를 잘 찍는 데 더 열심이라는 걸 알 수 있다.

<광고 18~22>를 보면 애플은 여러 개의 점을 찍기보다는 점 하나를 잘 찍는 데 더 열심이라는 걸 알 수 있다.<광고23>은 서류봉투에 쏙 들어갈 만큼 얇다는 이미지를 통해 세계에서 가장 얇은 노트북이라는 컨셉트를 전달하고 있다. 구구절절한 스펙은 자제하고 간결한 타이포와 정돈된 레이아웃으로 이른바 ‘두께의 혁신(Thinovatio

n)’을 보여주고 있다.

1977년 출시한 최초의 개인용 PC ‘애플II’, 1984년 출시한 ‘매킨토시’, 2001년 출시한 ‘아이팟’, 세계가 주목하는 ‘아이폰’에 이르기까지 애플은 늘 혁신의 길을 가면서도 잊지 않는 것이 있다. 다섯 개의 버튼과 휠만으로 조작되는 아이팟의 심플한 디자인처럼 심플한 광고를 지향하는 애플의 광고들. 애플은 우리에게 이렇게 말해준다. “아이디어가 많다고 좋은 광고가 아니다. Stay sinple, Stay easy!”