단지, 기분 좋은 광고하나 보면 그 신문은, 그 하루는 시작부터 재미있어진다. 동공이 확대되고, 가슴이 쿵쿵 뛰고, 엔도르핀이 마구마구 솟구친다. (대다수의 광고인도 공감하지 않을까?) 한 동안 나를 재미있게 해준 광고는 보기 힘들었던 것 같다. 재미있는 광고… 본업이 아트디렉터인 관계로, 내 눈에는 깨끗한 광고가 좋게 보인다. 그러던 어느날이었다. 관심 없는 기사, 재미없는 광고들 가운데 참으로 괜찮은 광고가 나타났다. 오랜만에 마냥 기분이 좋아졌다.

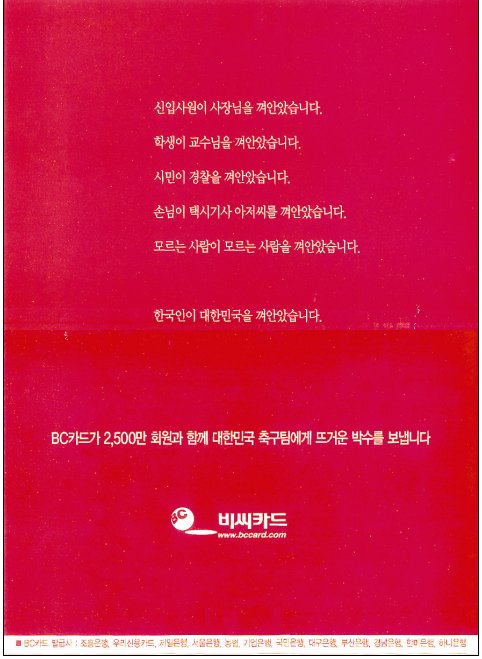

월드컵 막바지즈음, BC카드가 내놓은 전면 광고였다. 특별한 목적은 없어 보였다. 그냥 6월 한달 간 수없이 쏟아졌던 월드컵 광고 中 하나였다. 그렇지만 이렇게 만들기(제작) 쉬운 광고를 난 만든 기억이 없다. 나만의 얘길까마는 Art Director들은 참 욕심도 많다. 비주얼 넣고, 비주얼에 스토리 넣고, 재미 넣고, 온갖 양념을 다친다. ‘여러 가지 폰트를 사용하고, 좀 더 치장을 하고, 타이포그래피를 보기 좋게(폼나게) 하고, 어떻게 하면 특이하게 할까 고민하고…등등’ 많은 광고회사의 아트디렉터들의 이런 오해들은 많은 사람들을 괴롭게 한다. (모든 제작물이 그렇다는 건 아니다.)

이런 오해들은 본인도 충분히(?) 해보았다. 그러나 신문을 보는 소비자들의 시각에서 보면 얘기는 180도 달라진다. 그들을 억지로 읽게 하지 않아도, 강제로 보게 하지 않아도 눈길이 가게 만드는 광고가, 그 방법이 있는 것 같다. 아래 BC카드의 광고가 그런 예가 아닐까 싶다.

난 이 광고를 보면서 Art Director와 Copy Writer에게 가슴으로 박수를 보냈다. 아트디렉터는 타이포의 단순함, 일반적으로 우리 눈에 익숙한 신명을 사용하여 읽히기 쉽게, 크기, 행간, 자간까지 적절하게 배열하였다. 또 카피라이터는 읽히기 쉽게 리듬을 탄 아주 편안한 단어들…그리고 우리 국민 누구나 공감할 수 있는 얘기들을 잔잔하게 썼다. 그 속에서 나는 감동을 느낄 수 있었다.

요즘은 점점 ‘밥’같은 광고가 좋아진다. 맨날 맨날 먹어도 질리지 않는 밥, 맨날 맨날 보아도 지겹지 않는 밥, 그런 광고야 말로 브랜드의 힘을 쑥쑥 키우는 보약이 아닐까 생각한다. 이 글을 쓰는 내내 나는 얼마나 밥 같은 광고를 하고있나 고개 숙이게 된다. 오늘 저녁, 우리들 마음 속 깊이 지워지지 않는 밥 같은 광고 한끼 짓고싶다.